– महेन्द्र तिवारी

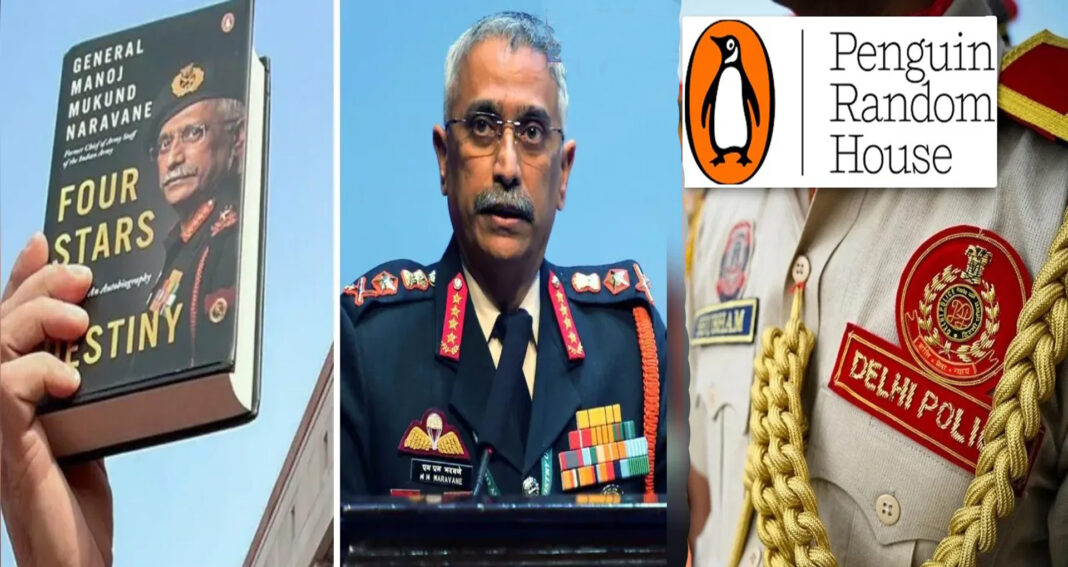

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की पीडीएफ कॉपी के सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रसार को लेकर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। यह मामला किसी अपराध या घोटाले से जुड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मकथा से संबंधित है जो अभी औपचारिक रूप से प्रकाशित भी नहीं हुई और फिर भी व्यापक रूप से पढ़ी जा रही है। पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल नरवणे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की डिजिटल प्रति अचानक विभिन्न संदेश माध्यमों और सामाजिक मंचों पर फैल गई। देखते ही देखते यह रचना केवल सैन्य इतिहास की किताब न रहकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। प्रश्न यह नहीं रह गया कि पुस्तक लीक कैसे हुई, बल्कि यह बन गया कि वह अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हो सकी।

यह आत्मकथा चार दशकों से अधिक लंबे सैन्य जीवन का विवरण देती है। एक युवा अधिकारी के रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती से लेकर देश की थलसेना के सर्वोच्च पद तक की यात्रा इसमें दर्ज है। इसमें पूर्वी सीमा पर हुए टकराव, पश्चिमी मोर्चे पर तनाव, पड़ोसी देशों के साथ संघर्षविराम, और एक भीषण वैश्विक महामारी के दौरान सेना की भूमिका जैसे प्रसंग शामिल हैं। ऐसे समय में जब देश का सैन्य इतिहास अक्सर आधिकारिक वक्तव्यों और संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित रह जाता है, यह पुस्तक घटनाओं के भीतर झांकने का अवसर देती है। शायद यही कारण है कि इसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी।

प्रकाशन की प्रक्रिया सामान्य नहीं रही। पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, अग्रिम आदेश भी लिए गए, परंतु अचानक सब कुछ रोक दिया गया। पाठकों को धन वापस कर दिया गया और कहा गया कि आवश्यक स्वीकृतियां लंबित हैं। पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा लिखी जाने वाली स्मृतियों के लिए रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, यह कोई नई बात नहीं है। परंतु जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों से यह सामने आया कि उसी अवधि में दर्जनों अन्य पुस्तकों को अनुमति मिल चुकी है और केवल यही एक रचना अटकी हुई है, तो संदेह स्वाभाविक हो जाता है।

लेखक स्वयं कई अवसरों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया था और उसे प्रकाशक को सौंप दिया था। अनुमति प्राप्त करना उनका दायित्व नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पुस्तक की सामग्री उनकी अपनी लिखी हुई है और उसमें किसी प्रकार की असत्य जानकारी नहीं है। यही नहीं, पुस्तक के मसौदे को पहले ही कई वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों ने पढ़ा था और उसकी सराहना भी की थी। इन प्रतिक्रियाओं से यह संकेत मिलता है कि सामग्री न तो मनगढ़ंत है और न ही हल्की।

इसके बावजूद पुस्तक पर चुप्पी बनी रही। इस बीच कुछ समाचार माध्यमों ने इसके अंशों के आधार पर लेख प्रकाशित किए। उन लेखों में सीमा पर हुए संकटों के दौरान लिए गए राजनीतिक और सैन्य निर्णयों का उल्लेख था। संसद में जब इन संदर्भों का उपयोग करने की कोशिश की गई तो भारी हंगामा हुआ और चर्चा रोक दी गई। इसके तुरंत बाद वही डिजिटल प्रति, जिसे अब तक केवल सीमित लोगों ने देखा था, व्यापक रूप से फैलने लगी। यह एक अजीब स्थिति थी, जिसमें एक पुस्तक आधिकारिक रूप से अस्तित्वहीन मानी जा रही थी, परंतु वास्तविकता में हजारों पाठकों तक पहुंच चुकी थी।

अब जांच का केंद्र यह है कि इस अनधिकृत प्रसार के लिए कौन जिम्मेदार है। कानून की दृष्टि से यह कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि अप्रकाशित सामग्री को बिना अनुमति साझा किया गया। यदि यह माना जाए कि पुस्तक में संवेदनशील सैन्य जानकारियां हैं, तो उस पर गोपनीयता से जुड़े कानून भी लागू हो सकते हैं। परंतु यहां एक गहरा प्रश्न छिपा है। क्या जांच का उद्देश्य वास्तव में कानून का पालन कराना है या फिर उन तथ्यों को नियंत्रित करना है जो असुविधाजनक साबित हो सकते हैं।

इस आत्मकथा में जिन घटनाओं का उल्लेख है, वे हाल के वर्षों की सबसे संवेदनशील राष्ट्रीय घटनाओं में से हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में हुई झड़पों में देश ने अपने जवान खोए, परंतु उन घटनाओं के बारे में आधिकारिक विवरण सीमित रहा। सरकार की ओर से एक विशेष प्रकार का आख्यान प्रस्तुत किया गया, जिसमें दृढ़ता और सफलता पर जोर था। यदि किसी पूर्व थलसेना प्रमुख की पुस्तक उस आख्यान से अलग तस्वीर पेश करती है, तो स्वाभाविक है कि वह राजनीतिक रूप से असहज कर सकती है। परंतु क्या असहजता ही किसी रचना को रोकने का पर्याप्त कारण हो सकती है।

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ केवल सामान्य नागरिकों तक सीमित नहीं है। जिन लोगों ने राज्य की सर्वोच्च जिम्मेदारियां निभाई हैं, उनका अनुभव और दृष्टिकोण भी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर विषय है और किसी भी प्रकार की जानकारी का प्रकाशन सावधानी से होना चाहिए। परंतु सुरक्षा और सेंसरशिप के बीच की रेखा बहुत महीन होती है। जब सुरक्षा के नाम पर हर असुविधाजनक प्रश्न को दबाया जाने लगे, तब वह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन जाती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में न तो लेखक ने अपनी बात से पीछे हटने का प्रयास किया और न ही प्रकाशक ने यह कहा कि सामग्री गलत है। प्रकाशक ने केवल इतना कहा कि पुस्तक अभी सार्वजनिक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्या सामग्री में नहीं, बल्कि उसके सार्वजनिक होने में है। यही विरोधाभास इस पूरे विवाद को और गहरा बनाता है।

डिजिटल युग में किसी रचना को पूरी तरह रोक पाना लगभग असंभव है। एक बार यदि वह किसी रूप में बाहर आ गई, तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि प्रतिबंध और देरी कभी-कभी विपरीत प्रभाव डालते हैं। जिस पुस्तक को कुछ कार्यालयी फाइलों में दबाकर रखा गया था, वह अब कहीं अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है, वह भी बिना किसी आधिकारिक संदर्भ और विमर्श के। इससे गलत व्याख्याओं और अफवाहों की संभावना भी बढ़ जाती है।

अंततः यह प्रश्न बना रहता है कि समाधान क्या है। क्या बेहतर यह नहीं होता कि पुस्तक को आवश्यक संपादन और स्पष्ट चेतावनियों के साथ प्रकाशित होने दिया जाता, ताकि पाठक उसे पूरे संदर्भ में समझ सकें। जांच और प्रतिबंध के रास्ते ने न केवल लेखक और प्रकाशक को असमंजस में डाला है, बल्कि पाठकों को भी अधूरी और असंतुलित जानकारी के भरोसे छोड़ दिया है।

यह प्रकरण केवल एक आत्मकथा का नहीं है। यह उस बड़े संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें राज्य की शक्ति और नागरिक समाज की जिज्ञासा आमने-सामने खड़ी होती हैं। इतिहास बताता है कि सत्य को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। वह कभी दस्तावेज के रूप में, कभी स्मृति के रूप में और कभी डिजिटल प्रति के रूप में सामने आ ही जाता है। प्रश्न केवल यह है कि क्या हम उसे खुली बहस और परिपक्व संवाद के साथ स्वीकार करेंगे या डर और नियंत्रण के माध्यम से उसे और रहस्यमय बना देंगे। जनरल नरवणे की आत्मकथा आज भले ही औपचारिक रूप से प्रकाशित न हो, परंतु उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि कहानियां केवल अनुमति से नहीं, आवश्यकता से जीवित रहती हैं।

मोबाइल: 9989703240,

ईमेल: mahendratone@gmail.com

जनरल नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा और दिल्ली पुलिस की जांच